新闻网讯(通讯员 余飞)近期,材料科学高等研究院吕威教授课题组在水伏发电(Hydrovoltaic)领域持续发力,围绕湿气发电机(MEG)、水伏器件等核心方向开展系统性研究,接连在Nature Communications、Advanced Materials、ACS Nano、Advanced Functional Materials、Advanced Science、Journal of Colloid and Interface Science等国际顶级期刊发表成果。

水伏发电是一种新兴的清洁能源技术,通过水与功能性材料的微观相互作用(如水滴运动、蒸发或蒸腾)直接产生电能,具有环保、可持续和低维护成本的优势。近期研究主要致力于提升水伏发电的效率和稳定性。吕威教授课题组针对传统水伏器件离子梯度饱和、低温失效、输出功率低、依赖高湿度等关键瓶颈,通过创新材料设计、结构优化与机理突破,实现了水伏发电性能与应用场景的双重跨越,为新能源技术的实际落地提供重要支撑。

一、全泡沫不对称电极,实现“方向无关”水伏发电

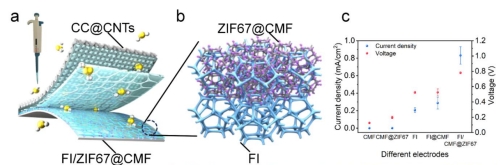

为解决传统电极阻碍水蒸发、器件依赖单向蒸发方向的问题,课题组提出“全泡沫不对称电极”设计,开发出方向无关的HEG(hydrovoltaic electricity generator)。器件以泡沫铁为基底,复合ZIF-67(金属有机框架材料)与碳化三聚氰胺泡沫形成FI/ZIF67@CMF阴极,CNTs修饰碳布为阳极,三聚氰胺泡沫为分隔层,构建全泡沫结构。

该研究成果发表在Nature Communications。

相关链接:https://doi.org/10.1038/S41467-025-64644-z

二、光-湿协同,破解传统MEG性能衰减难题

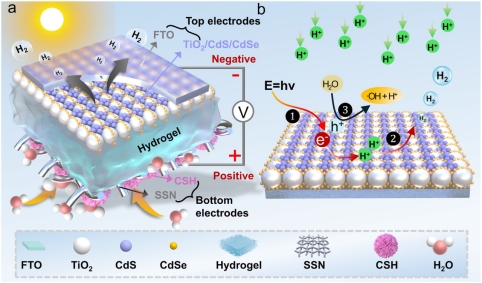

传统湿气发电器(MEG)在长时间运行中容易出现离子浓度梯度饱和与输出性能衰减,严重限制了器件的稳定性与持续发电能力。针对这一难题,课题组提出了光-湿协同驱动的光子型湿气发电机(P-MEG),构建出兼具光吸收与湿气调控功能的“三层结构”。该器件由CdS/CdSe量子点敏化TiO₂光敏层、电解质水凝胶层与CSH吸湿层组成,可在光照下实现光能与湿气能的协同转化。光生载流子在电极界面上驱动H⁺还原为H₂,从而动态重构两电极间的离子浓度梯度,持续维持高效电势差,实现稳定输出。

该研究成果发表在Advanced Materials。

相关链接:https://doi.org/10.1002/adma.202509043

三、零下35℃稳定发电!激光雕刻技术解锁低温水伏应用

针对水伏器件在低温环境下易结冰、离子迁移受阻的难题,课题组提出“激光雕刻hygroscopic hydrogel阵列”方案,开发出可在零下环境工作的MEG。器件以激光雕刻碳膜为电路框架,改性低温水凝胶为吸湿材料,构建不对称电极,并创新性引入“振荡电路理论”解释吸湿-蒸发-离子迁移对输出电流的影响。

该研究成果发表在ACS Nano。

相关链接:https://doi.org/10.1021/acsnano.4c14996

四、工作机制从流动电势转向蒸发电势,刷新水伏功率密度纪录

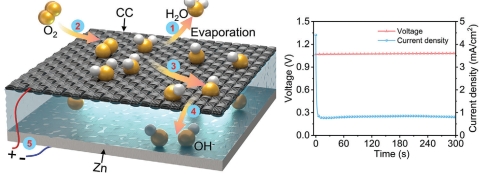

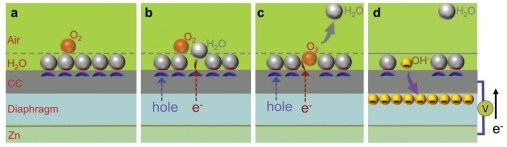

课题组开发了基于Zn–碳布不对称结构 的水伏发电装置,揭示了由“蒸发电势(Evaporating Potential)”主导的能量转换机理。研究表明,水分子在蒸发过程中会扰动碳材料表面电荷分布,产生局部电子密度变化;被激发的电子与界面水分子、氧气发生反应生成OH⁻,在金属电极与碳电极之间形成稳定的离子迁移与电流输出。器件仅依靠水与空气即可持续工作,功率密度高达142.72 μW/cm²,可兼容多种金属电极(Cu、Al、Fe等)。3个单元可驱动计时器,8个单元即可点亮电子表,展现出优异的实用性与环境适应性。

该研究成果发表在Advanced Science。

相关链接:https://doi.org/10.1002/advs.202302941

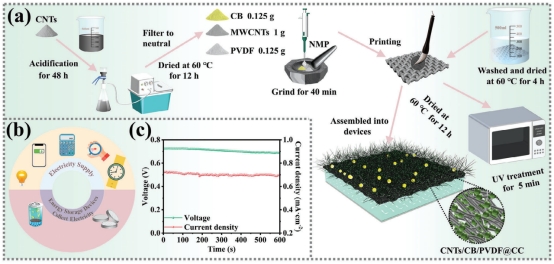

课题组聚焦“提升水伏器件功率密度”目标,设计出不对称三明治结构器件:以CNTs/CB/PVDF修饰碳布为顶电极,铝片为底电极,多孔滤纸为分隔层。通过等离子体处理增强电极亲水性,结合碳纳米材料的高比表面积与金属电极的高电势差,器件在室温下实现0.71 V开路电压、700 μA/cm²电流密度,峰值功率密度达124.5 μW/cm²(体积功率密度2075 μW/cm³),刷新同类器件纪录。

该研究成果发表在Advanced Functional Materials。

相关链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202312666

五、多功能集成:从热管理到健康监测,拓展水伏应用边界

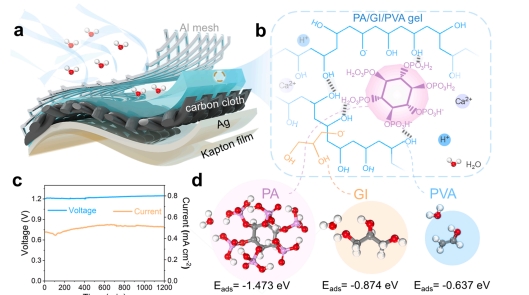

除性能突破外,课题组还注重水伏器件的“多功能化”开发,团队设计PA/GI/PVA@CC双层水凝胶MEG,单个1 cm²器件输出1.20 V电压、0.45 mA电流,功率密度达85 μW/cm²,且在- 21.9~58.5℃宽温域稳定工作。更特别的是,该器件可直接贴合商用高功率LED表面,通过水蒸发实现热管理,使LED温度降低近22℃,同时利用废热提升自身发电效率,实现“发电-散热”协同。

该研究成果发表在Journal of Colloid and Interface Science。

相关链接:https://doi.org/10.1016/j.jcis.2025.02.094

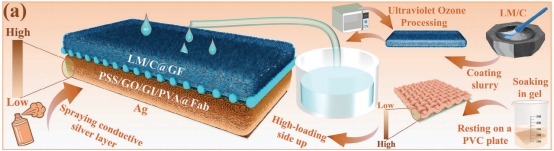

团队开发“自储水型SWS-MEG”,以PSS/GO/GI/PVA@Fab为质子释放层,锡铋合金液态金属负载石墨纤维为储水电极。器件摆脱对高湿度依赖,在15% RH、25℃下,储水后输出0.55 V电压、7.08 μA电流,功率密度1.14 μW/cm²,且在- 17.3~71.8℃宽温域稳定工作,可集成于口罩监测呼吸、利用汗液发电,实现“自供电健康监测”。

该研究成果发表在Advanced Functional Materials。

相关链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202407204

总结:从基础研究到应用落地,吕威课题组引领水伏技术创新

吕威教授课题组的系列成果,不仅在水伏发电机理(光-湿协同、蒸发电势、离子梯度重构)上实现重要突破,更通过材料创新(光敏量子点、低温水凝胶、ZIF-67、全泡沫电极)与结构设计(激光雕刻、三明治结构、自储水阵列),攻克了传统器件“性能衰减、低温失效、依赖高湿度、功能单一”等瓶颈。团队的研究既为水伏发电领域提供关键理论支撑,也推动该技术向“全天气工作、多功能集成、可穿戴/低温/极端环境应用”方向迈进,为新能源技术从实验室走向实际场景奠定坚实基础。未来,随着器件集成度提升与成本控制,这些创新水伏技术有望在便携式电子设备供电、物联网传感器、极端环境能源补给等领域发挥重要作用,为“绿色低碳”能源转型提供新选择。

近年来,学校一体推进教育发展、科技创新、人才培养改革,优化调整学科布局,加强有组织科研,培育发展新质生产力,科研创新能力显著提升,高水平论文不断涌现。2023年,化学与生命科学学院刘宇教授课题组关于炔烃氢化的研究成果在Nature Communications杂志上发表。今年5月,化学与生命科学学院赵金钵教授课题组在Nature Communications杂志报道了环丙烯化学领域的新进展。下一步,学校党委将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,聚焦高水平科技自立自强,整合科技力量,强化关键核心技术攻关,激发科技创新创造活力,着力打造人才集聚中心和科技创新高峰。

(供稿单位:科学研究处 初审:王哲 复审:张亮亮 终审:王亚坤)